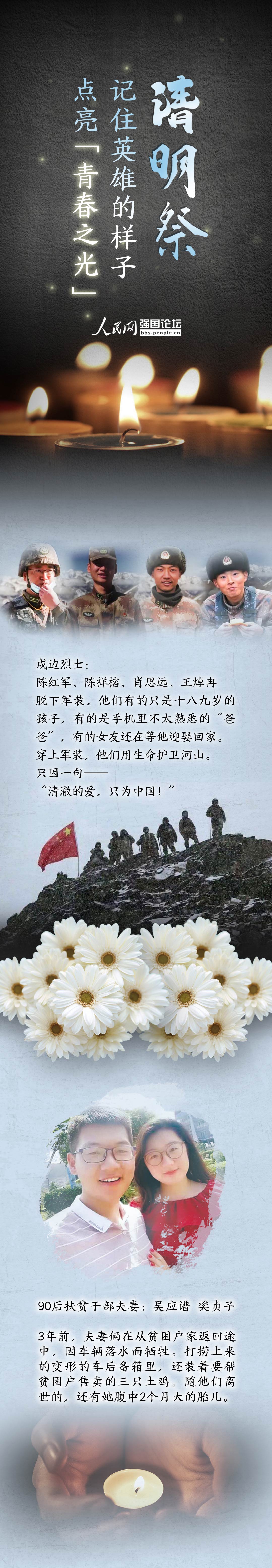

今年3月16日,北京语言大学学生高晗在阅读完《休战》这本书的最新译本后,在网上公开给出两星差评,并点评“机翻痕迹严重......没有金刚钻别揽瓷器活”。同时,高晗还晒出了这个译本和机器翻译的对比图:

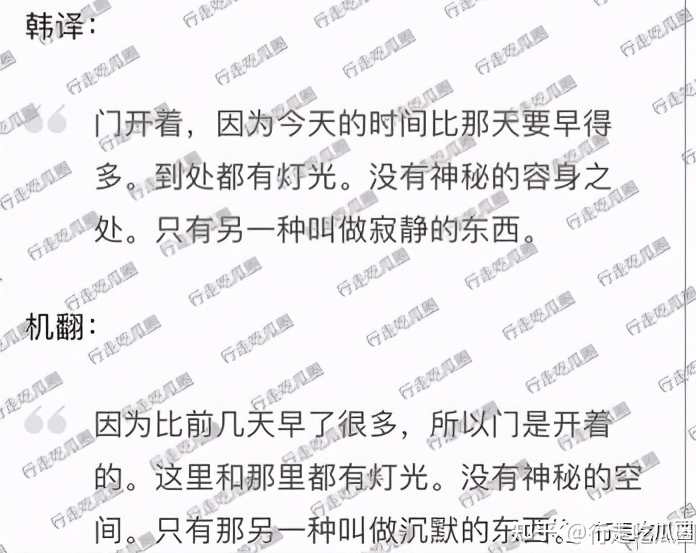

随后,该版本的译者韩烨在网上公开回应,称“机翻痕迹严重”的评价是对她职业道德的侮辱,属于人身攻击。长期从事西班牙文学翻译和研究的知名学者汪天艾也替韩烨打抱不平,认为韩烨不是用机翻来赚钱的人。

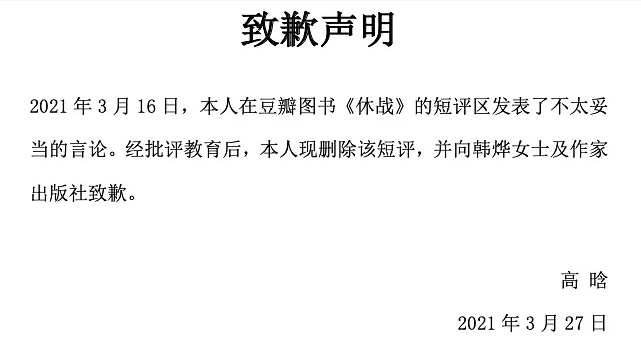

本来事情还是围绕翻译讨论,但一位自称韩烨好友的网友“Anito Anage”“人肉”到了高晗的学校,还给其导师发了邮件。随后,校方找高晗谈话。3月27日,高晗公开发表了一则致歉声明:

对此,网友“炸锅”了:原本是一场关于翻译的讨论,质疑者却被“人肉”,而学校、导师也参与其中......于是,同情高晗的网友们在豆瓣上发起了“一星运动”(给该版本的译作打“一星”也就是最低评价)。还有网友拿这件事跟北京“狗不理”包子被差评后起诉顾客败诉的事件对比。

高晗的言论是否造成“人身攻击”暂不讨论。但自打有译作开始,有关翻译水平的轶事在业内就不绝于耳:翻译圈内众所周知的一个笑话来自对蒋介石名字的翻译。现代汉语拼音是新中国成立后的1958年颁布的,在那之前,外国对中国地名和人名的翻译标准并不统一,其中最常见的翻译标准是威氏拼音法。北京用威氏拼音法翻译成的英文是“Peking”,功夫则被翻译成“Kungfu”。按照威氏拼音法,蒋介石的英文名为“Chiang Kai-shek”。结果有些对威氏拼音法不了解的学者按照拼音把“Chiang Kai-shek”错翻成了“常凯申”。类似的情况还有把孟子(Mencius)错翻成“门修斯”。

怎么才算好的译文?清代翻译家严复1895年在其《天演论﹒译例言》中提出了“信、达、雅”三字标准。“信”是忠实于原文,“达”是通畅,“雅”即美观,赏心悦目。林语堂的“忠实、通顺、美”原则与严复异曲同工。现代文学家、翻译家萧乾认为,“得体”是翻译的最高标准,翻译科技或文件类的需把握“含义”第一位,而文学作品应首先考虑原作的情感内容。最早把语言学引进中国的当代语言学家、北京大学教授胡壮麟认为,翻译的传统方法有直译法,替换法和意译法3种,又区分以源语为导向和目标语为导向的不同翻译法。

历史上有不少翻译大家,然而大家总归是少数,当下流水线似的“快餐式”翻译水平可谓参差不齐。在翻译业内,很大比例是先借助机器翻译,再由人工校对,反复修改,得出最终译本。怀古似的遣词造句、细心琢磨,怕是少之又少。译本水平引起质疑和批评,也就再正常不过了。

20世纪初,当代文学史家赵景深在面对英文的“Milkyway”(银河)时,将其译为“牛奶路”。1923年,鲁迅先生在《二心集·风马牛》里批评赵景深的翻译“其害处当与误译相差无几”。当时的赵景深同样是自学成才、“非科班出身”,其朋友也为他各种打抱不平,但赵景深虚心接受了鲁迅的批评。后来,鲁迅还指导他研究民间故事,这段轶事就传为佳话。相比《休战》一事,翻译的批评者从文学大家变为了普通大学生,故事就有了不同结局?

文学艺术大家尚且虚心接受批评,一般的翻译工作者更是不必对读者的质疑“跳脚”。回到《休战》译文事件,原本是读者和译者之间关于翻译水平的争论,但发展到利用手中权力、人际关系去上纲上线、施压学校、逼迫学生道歉,便不再是学术争论,而是道德绑架;“人肉”读者,更是涉嫌违法......该认错的是谁?

其实,译者对作品进行二次翻译本就是一项勇气可嘉的挑战,完成这份工作也是一份辛苦,但最终却给自己的作品留下这么一段舆情,实属可惜!

(来源:大众网·海报新闻编辑 刘明明 俞春红撰写)