本报记者杨思琪

这个八月,中国科学院院士、中国工程院院士、哈尔滨工业大学教授刘永坦又一次成为关注焦点。作为2018年度国家最高科学技术奖获得者,84岁的他将800万元奖金全部捐出,设立永瑞基金,用于学校人才培养。

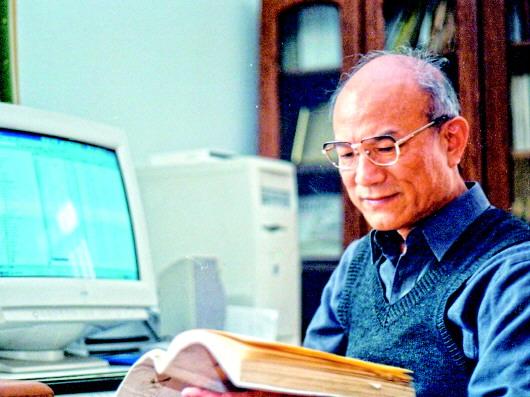

▲刘永坦院士工作照(资料照片)。

“让人尊敬的科学家”“侠之大者,国士无双”……数以万计的网友评论里,对科学的推崇、对科学家的景仰溢于言表。

从20世纪80年代,刘永坦开始带领团队坚持自主研发新体制雷达,40年不懈探索,为祖国海疆雷达打造“火眼金睛”,海域监控面积从不足20%提升到全覆盖,更让我国成为世界上少数几个拥有该技术的国家之一。

“不服输,要创新,绝不向外面的封锁低头,做出对国家有意义的成果。”年至耄耋的他用一生践行。

“向海而兴,背海而衰”

1936年,刘永坦在江苏南京出生。1937年,惨绝人寰的南京大屠杀爆发,他和家人开始了长达数年的颠沛流离之路。

国家蒙难,民何以安?从那时起,他便明白了“家国”的意义。“永坦”,是家人对他的祝愿,更怀揣着那一代人内心最深的期许。

1953年,刘永坦考入了哈尔滨工业大学。经过一年预科、两年本科的学习,他以优异的成绩成为预备师资之一,被派往清华大学进修无线电技术。1958年,刘永坦回到哈尔滨工业大学,参与组建无线电工程系,正式成为一名青年教师。

1978年,凭着出色的业务水平,刘永坦被破格晋升为副教授,并作为国家外派留学生到英国深造。在英国雷达技术知名专家谢尔曼的指导下,他参与了一项民用海态遥感信号处理机的研制项目。期间,他独自完成了其中的信号处理机工程系统。

“向海而兴,背海而衰。”一个个历史教训,一次次国内外科研实力对比,让刘永坦清醒认识到:没有强大海防,就没有牢固的国家安全。真正的核心技术,任何国家都不会拱手相让,只能靠自己用智慧和奋斗去争取。

1981年秋,刘永坦毅然回国,并带回了一个宏愿——雷达能看多远,国防安全就能保多远。立足自主研发,突破国外封锁,给祖国万里海防装上“千里眼”。

开创新体制雷达之路,在当时并没有得到很多认可。团队成员回忆说,20世纪70年代中期,中国曾开展过突击性会战攻关,但由于难度太大等诸多原因,最终未获成果。

面对重重质疑,刘永坦内心始终燃着一把火:“国外能做出来,我们就一定能,只是时间和实践的问题。”

1983年,经过10个月连续奋战,刘永坦课题组完成了一份20多万字的新体制雷达总体方案论证报告,在理论上充分论证了新体制雷达的可能性,得到了原航天工业部科技委员会的肯定。

从那时起,一场填补国内空白、从零起步的开拓性攻坚战正式拉开帷幕。1989年,他和团队在山东威海,建成了我国第一个新体制雷达站。

1990年4月3日,一个令人终生难忘的日子——新体制雷达技术探测出海上远距离期待目标,在监视屏幕上清晰呈现——这是他们苦熬八年换来的成果!

这一刻,他们哭了。一行行热泪,是期盼太久的喜悦,更是一场酣畅淋漓的释放。这项成功让刘永坦斩获1991年国家科技进步奖一等奖,当年当选中国科学院学部委员(院士),1994年当选中国工程院首届院士。

年近花甲,功成名就,很多人以为他该歇歇了。刘永坦却没有停,因为他的目标不是出名,不是获奖,是要像一名钢铁卫士般守卫国家。

“一项任务完成了,就要开始下一项,只有研制出性能更好的产品,才能给国家交上满意的答卷。”刘永坦说。

在他看来,科研没有止境,国防没有上限。如果科研成果不能转化为实际应用,就如同一把没有开刃的宝剑,中看不中用,对国家来说是一种巨大的损失和浪费。要让新体制雷达走出实验室,走向海洋,成为国家海防重器。

随后十余年里,从实验场转战到应用场,刘永坦带领团队开始了更为艰辛的探索。设计——试验——失败——总结——调整——再试验……跌倒了,爬起来,数不清的循环往复,他们攻克了一个又一个难题。

2011年,具有全天时、全天候、远距离探测能力的新体制雷达研制成功,标志着我国对海上远距离探测技术取得重大突破,不仅破解了长期以来困扰雷达发展的诸多瓶颈难题,更让我国海域可监控预警范围从不足20%达到全覆盖。

“是干将,是帅才,更是父兄”

进行雷达研制,研究人员大部分时间都要在现场试验。野外试验,条件恶劣,一干就是几个月,临到春节前一两天才回家,短短几天后又返回试验现场……作为队长,再苦再累,刘永坦总是带头干。

对海试验,他们所到之地一定是荒芜一片没有人烟的地方,吃住条件都不具备,找来的房子多是四面漏风,夏天蚊子多,睡觉时一不小心把胳膊露在蚊帐外面,第二天就会肿得跟大腿似的。

刘永坦却并不在意,在他心里,解决问题永远是第一等大事。简单来说,研制面临最大的问题,就是要从海浪、无线电、电离层等多种干扰环境中,把信号找出来。调试初期,系统频频死机,几十万行的大型控制程序,再加上发射、接收、信号处理、显示等设备组成的庞大系统,任何一个微小的故障都可能导致整个系统无法运行。要从中找出问题的症结,工作量可想而知。

他们每天连续工作十几个小时,从系统的每一个程序开始检查,发现一个问题就解决一个问题,一次次保证了系统的稳定运行,推动项目向下一阶段转入。

刘永坦总是鼓励大家,这些磨难是好事,因为不碰到问题就永远提高不了。我们不能只拥有书本上漂亮的理论,只有让它们在实际中解决问题,才能展现出理论的完美。

不同于以往的微波雷达,就连航天方面的专家在论证时都低估了其工程化的难度。

关键时刻,刘永坦没有退缩:“每一个科研项目的成功,不都是从一次次失败中闯过来的吗?如果没有难点,还叫什么科研?只要齐心协力,就没有攻不克了的难关!”这番话深深影响着团队每一个人,经过反复讨论,他们决定争取国家有关部门支持,确保项目开展下去。

团队成员回忆说,那时开讨论会,大家总是七嘴八舌,“坦院士”坐在一边,先是静静倾听,最后再总结发言,他尊重每个人的意见。有时候为了一个问题,他们会从晚上七点一直争论到第二天凌晨。

在身边人眼中,刘永坦不善言辞,大家对他的敬重却丝毫不减。因为他是技术上的权威、精神上的领袖,他拥有科学家的远见卓识、攻坚克难的科学作风,就是标杆。

团队里,有的年轻教师在加入时,女儿刚出生,等项目告一段落再回到家,女儿已经三四个月;为了赶进度,每人每两个月才有六天的休息时间,这还包括回家路上的时间……

海边雷达站,经常刮台风。台风一来,暴风雨就会撞开门窗,灌进屋里。一次,因为担心房屋倒塌,团队大部分成员撤到了较为安全的地方,只留下许荣庆、张宁两位核心成员守护设备。那一晚,刘永坦一夜没合眼,第二天一大早,他立刻返回雷达站,没想到,屋里灌满泥水,一片狼藉。为了收拾,三个人成了泥人,只有设备安然无恙。

“这么多年下来,最让我感动的就是,在这样艰苦的环境下,团队成员没有一个人叫苦,没有一个人计较个人得失。无论是年近花甲的老教授,还是正在读博的年轻人,全都是一门心思扑在工作上。”刘永坦说。

外人评价说,这是一支肯吃苦、能打硬仗的“雷达梦之队”。刘永坦始终爱才惜才,不能让干事创业的人,流血流汗又流泪。

为了留住人才,哈尔滨工业大学探索完善科研评价体系,让奉献者不吃亏,让奋斗者有收获。多年来,刘永坦的团队里,有多人凭借重大科研项目成果,破格提升为教授。

张宁家在湖南,1981年底本科毕业后留校进入团队。刘永坦认定他是好苗子,便帮他免除后顾之忧。不到十年的时间里,张宁成为团队骨干,破格提了教授。刘永坦说他是“实践中成长出来的博士生导师”。

“‘坦院士’像父亲、兄长一样关照我们的工作和生活,这是他对团队的重视,对事业的珍爱。”张宁说,“我们不能辜负。”

然而,也有人选择离开。每当这时候,刘永坦都会感到些许遗憾,因为在他心里,他们是能干事的。

如今,他的团队从最初的6人发展到30多人,形成了新体制雷达领域老中青三代人才梯队,在祖国北疆建起了一支“雷达铁军”。

“科研人的浪漫,就是并肩作战”

在刘永坦家,没什么豪华家具,最多的就是各类书籍和科研资料。他的书房里,一块刻有“金婚之喜”的银盘闪闪发光,很是夺目。那是2010年11月,学校离退休工作处为纪念刘永坦和夫人冯秉瑞结婚50周年送给他们的。

1953年,刘永坦、冯秉瑞来到哈尔滨工业大学求学,随后一同留校任教。60多年来,夫妇二人坚守科研教学一线,在哈尔滨工业大学度过了大半生时光。

每次采访,刘永坦谈到的多是别人的困难,对于自己却很少提及。团队里都知道,这对“神仙眷侣”的浪漫背后,有着很多不为人知的秘密。

结婚多年,刘永坦长期在野外实验,几乎是妻子一人撑起整个家,成为他最强有力的后盾。他得了腰椎间盘突出,她找来医生按摩;他到农村插队,她没有怨言紧紧相随;一家人的生活,她上下打点,不让他分心……伉俪情深,唯有并肩作战,才是属于他们的浪漫。

数十载光阴,一群大学生、博士、教授,本可以站在讲台上,却到偏僻落后的海边一年又一年地拼搏。漫长的岁月里,他们送走了青春,迎来了中年,现如今,刘永坦已到了白发苍苍的耄耋之年……

“我们那代知识分子都是这样,只想为国家做点事,国家的需要就是我们的需要,国家的需要就是我们个人的追求。”

年幼时,父亲曾一再对刘永坦说,不管将来学什么专业,都要多为国家干点事。

在刘永坦心底,中国人那觉醒的灵魂就是对科学的追求,对祖国的赤诚,这绝非任何金钱或赞誉能撼动的。多少单位高薪聘他做课外教授,都被他一一谢绝。

在刘永坦的影响下,儿子刘兴钊也从事雷达研究。他说,父亲教给他最重要的一课,便是对学术的追求不是简单地“为发表而写论文”“为评职称汲汲努力”,而是要做出真正有用的研究,怎样对国家有利,就怎样去做。

转眼又十年,刘永坦夫妇携手走过60载。时值哈尔滨工业大学迎来建校百年,他们共同做出一个决定,将可以由个人支配的国家最高科学技术奖奖金800万元,全部捐献给母校,设立永瑞基金,聚焦国防电子工程领域,助力学校培养更多杰出人才,打造更多国之重器。

永瑞基金,正是从夫妇二人名字中各取一字。这是他们情比金坚的见证,更是这一代知识分子对国之未来最深沉的期许。

相关推荐

猜您喜欢

- 东北抗联遗址“云展播” 感受传承历史培育家国情怀

- 东北抗联遗址“云展播” 感受传承历史培育家国情怀

- 5院士获百万大奖!重磅科学奖公布,这些高校最多…

- 长三角区域一体化院士专家恳谈会召开 联动助推科技创新

- 王辰院士:医疗卫生事业进提速期,加大投入是关键丨新三医(上)

- 王辰院士:对新冠可能合并流感要做充分准备

- 后疫情时代来了吗? 王辰院士谈当前疫情防控

- 豫论场丨慢火车,快时代的别样情怀

- “坦院士”的家国情怀,远不只是捐这800万

- 李德仁院士:北斗为中国提升竞争力 未来要争取全球用户

- 钟南山院士:防治传染病关键在于有健全的公共卫生体系

- 一生守护三峡大坝!水利水电工程专家郑守仁院士逝世

- 兰州大学李吉均院士逝世,今年我国已痛失22位院士

- 共和国今年已送别22位院士:7月已有4位院士逝世

- 【地评线】东湖评论:青年何曾惧骇浪,心系家国勇担当